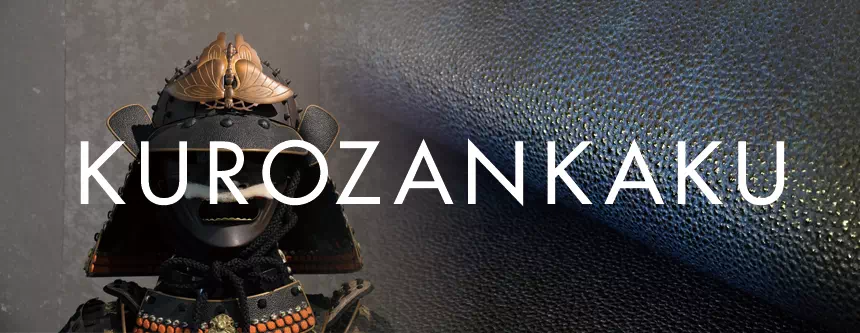

姫路黒桟革(クロザンカク)とは

天然皮革の魅力を引き出す「なめしの技術」と「皮革の吟面の美しさを活かした厳しい塗りの技術」二つの技術からなされる芸術品です。

国産黒毛和牛を使用して日本古来の伝統技法である『なめしの技術』と『漆塗りの技術』を融合させたのが姫路黒桟革。

『革の黒ダイヤ』の異名を取る黒桟革は、まるで小さなダイヤの粒を無数に散りばめたような輝きを放ちます。

現在では剣道の胴胸などの武道具に使われ、戦国時代には、大将クラスの甲冑に使われていたと言われる代物です。

希少な黒桟革

黒桟革は手作業で漆を施し、乾燥と塗りを繰り返します。

幾層にも塗り重ねることで漆の光沢とボリューム感が生まれ、艶に深みが増します。

こうした手間をかけて完成した黒桟革は数少なく、専門の職人でも月に20枚程度しか作れない大変希少なものです。

黒桟革ができるまでの工程

黒桟革は、日本で唯一、兵庫県姫路市にある坂本商店のみが、なめしから加工まで一貫生産しています。

手間と時間をかけ出来上がる、極上の黒桟革の製造工程をご紹介します。

原皮・脱毛・背割り

国産黒毛和牛の原皮を脱毛し、専用の大型ドラムを使い、毛や肉片などを取り除いていきます。

その後の作業がしやすいように牛の皮を半分に割ります。

鞣(なめ)し

理想の黒桟革を作るには、漆との相性の良い下地革を作る必要があります。

それによって、理想の漆塗りが可能になります。

木製のドラムを使い、環境に配慮した鞣し剤で鞣していきます。

黒桟革は全て日本エコレザー基準の認定を受けた日本エコレザーです。

クロム鞣しやタンニン鞣しとは違い、白く鞣し上がります。

【エコレザー】とは

化学薬品を極力使わず、環境に優しいなめし技法により人と自然に優しい革の事

染色・加脂 黒桟革(黒)

鞣し終わった革を染色用のドラムで指定の色に染色します。

ベースが白い革なので綺麗に染め上がります。

漆との相性も鑑みてスプレーでの塗装や仕上げは行いません。

ベースの革はドラムのみで染色・仕上げを行う【素上げ】です。

染色・加脂 黒桟革(藍)

藍はインド藍を使用しPHの調整・液を還元させ藍液を作るところから。

一つ一つの工程をすべて手作業で職人が染め上げています。

藍液へ漬け込み空気に触れさせる、これを何回も繰り返す事で深い藍色に染めています。

ドラム処理

藍液は強アルカリ性で革への負担が大きい為、一旦ドラムに戻して適切な処理を施します。

乾燥・ネット張り

乾燥とネット張りを行い、藍染の革を仕上げます。

次に漆の作業へ移ります。

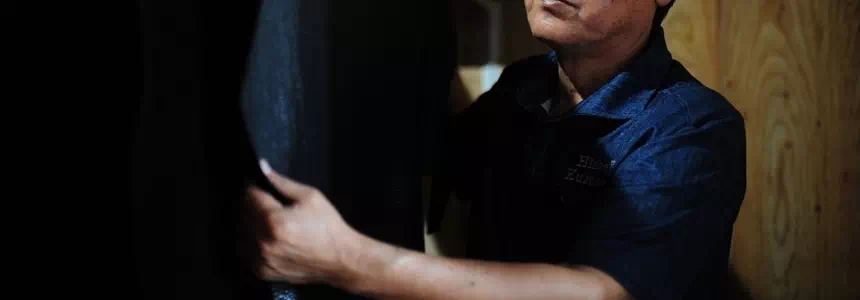

漆工程

漆を練り、手作業で革の銀面に塗っていきます。

革の状態を見ながら漆を塗り、湿度管理を徹底した専用の室で乾かします。

この漆を塗るのと乾燥を8~10回程度繰り返します。

この工程だけで1ヶ月半程度を要します。

検品・出荷

一枚一枚検品し、高い品質基準をクリアしたものを出荷しています。

革・漆それぞれの特性と物性を知り尽くしているものだけに理想の黒桟革が作製できます。

黒桟革は世界最大規模を誇る革のコンテストで最高の位置づけとなっている「ベスト・ニュー・レザー大賞」を2014年に受賞。

世界的に革はヨーロッパ勢が強さを誇る中、坂本商店の黒桟革は最高賞「ベスト・ニュー・レザー大賞」を日本初受賞。

黒桟革は世界的にも認められ、ジャパンレザー、サムライレザーと称賛されています。

一目見た高級感、奥深い味わいを是非ご堪能ください。